投稿日2025.3.21

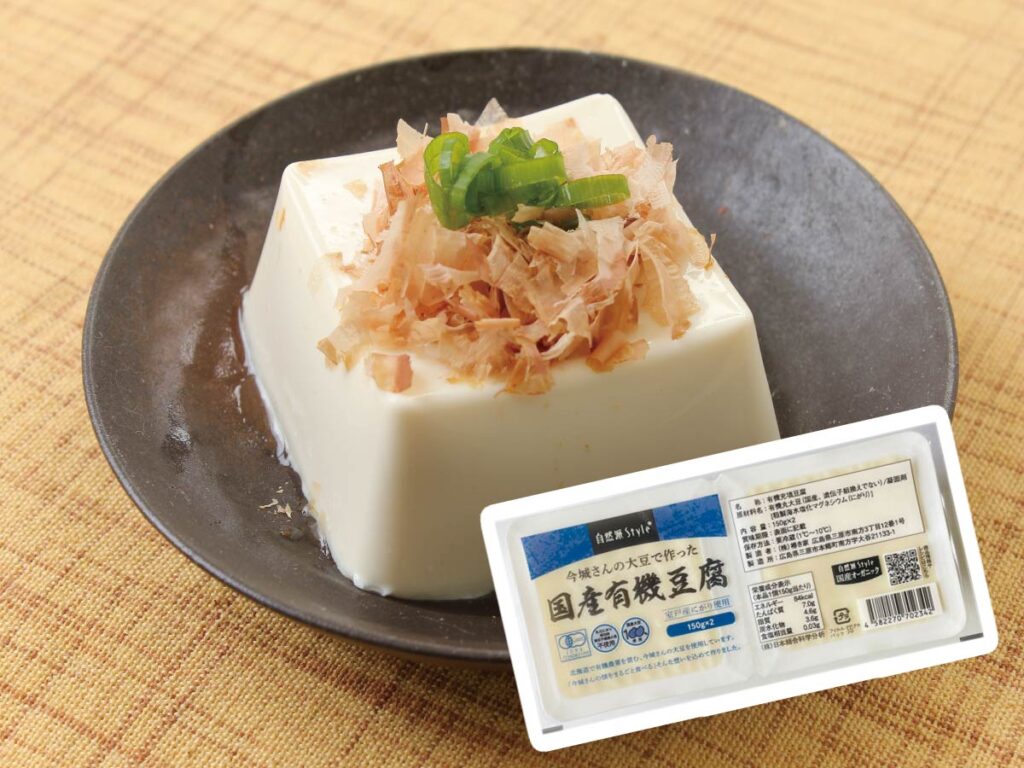

『自然派Style今城さんの大豆で作った国産有機豆腐』でおなじみのいましろオーガニックファームに行ってみた!

北海道比布(ぴっぷ)町で約200haの畑をもつ、いましろオーガニックファーム。

東京ドーム約43個分の畑のうち半数以上の面積で、有機大豆・有機小麦・有機なたね・有機もち麦など、主に穀物類を栽培しています。

2024年、有機特殊肥料製造工場を設立したとのことで、さっそくお邪魔してきました!

目次

いましろオーガニックファームって?

『自然派Styleオーガニックハードトースト』や『自然派Style今城さんの大豆で作った国産有機豆腐』などの原料となる有機穀物類を栽培しています。

今城さんは、40歳になって農業に参入。

転作で栽培される麦や大豆などの穀物を栽培することは同級生にも驚かれ、本当にできるのかと心配の声もあったそう。

しかし、今城さんは今後日本では穀物が重要視されるはずだと強い意志で農業に取り組み、わずか3年で農業法人を立ち上げました。

自分が作った穀物の差別化をしようと2014年から有機農業に転換し、独自のマーケットを確立することに成功しています。

日本有機加工食品コンソーシアムの有機穀物部会会長!

2023年4月に、「誰もが有機食品を食べられる社会」を目指して発足したプラットフォームが日本有機加工食品コンソーシアムです。

2021年にみどりの食料システム戦略が策定され、有機農業を日本の耕地面積の25%まで拡大させる目標が掲げられました。

有機農業を推進していく流れが整いつつある一方で、日本のオーガニック市場の拡大における最大の課題は、国産の原料がほとんどないこと。

川上(生産)から川下(消費)へのサプライチェーン全体を見渡すモデルを構築することで、これらの課題を官民一体となって解決・創出できると考えているのです。

アイチョイスも有機コンソーシアムの会員として、この活動をサポートしています。

『自然派Style今城さんの大豆で作った国産有機豆腐』の生産者さん

『自然派Style今城さんの大豆で作った国産有機豆腐』の原料である大豆はすべて今城さんが栽培したもの。

「とよみづき」というタンパク質が多く甘みのある品種を使用しています。

豆腐の製造時に使用されがちな、消泡剤や乳化にがりを使用せず、大豆・にがり・水だけで作る豆腐づくりにこだわりも。

2024年、肥料工場を設立

日本は、主な化学肥料の原料である、尿素・リン酸アンモニウム・塩化カリウムのほぼ全量を輸入しています。

たとえば尿素は95%が輸入されており(2021年度)、約60%がマレーシアからの輸入と偏在しているのが現状です。

日本製の有機質肥料の取り扱いはごく一部しかなく、高価なことが多いそう。

そこで今城さんは国産肥料を製造するために、「有機特殊肥料製造工場」を設立しました。

約500haの畑分に相当する、年間10,000トンの肥料が製造できます。

参考:肥料をめぐる情勢|農林水産省,(参照2024-08-02)

地域の未利用資源を使用

比布町は上川地方有数の米生産地です。

今城さんは地域の未利用資源である「もみ殻」を活用することで、有機質肥料の国産化を実現させました。

もみ殻はそのままたい肥に混ぜてもなかなか分解されないため、炭化させます。

炭化によって、もみ殻1cm角の中に約1万個の気孔(穴)ができ、微生物の住処としても機能するそう。

鶏糞は隣町の愛別町から、毎日トラック6台分くらいの量が運び込まれています。

その他にはキノコの廃菌床も活用。

遠方から資材を運び込むと輸送費などのコストがかかってしまいますが、地域の資源を活用することで低コスト化を実現させました。

肥料づくりの仕組み

幅は12~13m、敷地内の面積は約2,000平方メートルあり、たい肥の中の微生物に太陽光を届けられるよう、屋根と壁を透明なフィルムで覆っています。

主な原料は鶏糞、キノコの廃菌床、もみ殻。

これらの肥料を床から温風が出る場所に等間隔で投入します。

その上を攪拌機が往復し、およそ2時間くらいですべてのたい肥の攪拌が完了です。

有機大豆の栽培

通常より畝幅を狭くして栽培

有機大豆栽培での一番の特徴は「超密植栽培」。

一般的な畝幅が70cmであるのに対し、今城さんは45cmで栽培しています。

畝幅を狭くすることで、通常よりも早いタイミングで大豆の葉が地面を覆うため、雑草を防ぐ効果が。

カルチベーターと呼ばれる機械で除草作業を行うのですが、この作業回数を2回に減らすことでコスト削減も実現しています。

今城さんのカルチベーターは改造した特殊モデル。

改造できる限界まで幅を狭くした結果、45cmになったそうです。

トラクターの自動運転技術を導入

トラクターは衛星を使った自動運転技術を搭載。

もちろん種まきも除草作業もすべて自動です。

人が運転するとなかなかまっすぐに走らせることが難しい、カルチベーターでの作業もお手の物。

わずか数センチのずれが収量に影響を及ぼす大豆の栽培ですが、自動運転を採り入れたことで、誰でも精度の高い作業を行うことが可能になりました。

今城さんに聞いてみた!

今城さん

いましろオーガニックファームの専務を務めています。

2024年取材時のご年齢は78歳。

年齢を感じさせないパワフルさで、有機農業の拡大に向けてまだまだ挑戦中です!

大豆の連作障害は発生しない?

もえぞー

連作障害は土壌環境が偏ってしまうことで発生しやすいです。

わたしの使用している有機質肥料にはいろいろな微量要素が含まれ、さらに微生物も豊富。

有機栽培を始めてから一度も連作障害に遭ったことはありません。

今城さん

組合員さんへのメッセージ

もえぞー

組合員さんへのメッセージをお願いします。

現在78歳ですが、肥料工場を設立したり、日本有機加工食品コンソーシアムの活動を行ったりと、ひとつの生きがいとして楽しく過ごしています。

国内で肥料を作って農業を行う循環社会を目指すためには、組合員さんのご理解とご協力が必要不可欠です。

今後も、誰もが有機食品を食べられる社会を目指して取り組んでいきますので、引き続きよろしくお願いします。

今城さん

誰もが有機食品を食べられる社会に向けて

いましろオーガニックファームは広大な面積をたったの3人で管理しています。

自動運転のトラクターを用いたり、栽培方法を工夫したりと試行錯誤しながら、現在の形にたどり着いたそう。

「農業が楽しい!」と思えないと、なかなか挑戦し続けることは難しいと思います。

「頭を悩ませることはあっても苦労と思ったことはないね」と笑顔でお答えいただいた今城さんが印象的でした。

2023年4月に日本有機加工食品コンソーシアムが発足し、もうすぐで2年が経過。

農産物では珍しい「オーダーエントリー」を採り入れた、生産可能な品目・量と加工メーカーの使用量をマッチングさせる仕組みづくりなど、新たな挑戦が続いています。

他にも国産有機冷凍野菜の展開や、有機JAS認証に取り組む農業者を支援するための「転換期間中ポジティブキャンペーン」など今後の取り組みに目が離せません。

わたしたちにとって有機農産物が身近に感じられる日も遠くないはずです。

編集担当もえぞー

2022年アイチョイス入協、30代、夫と2人暮らし。

家庭菜園歴8年目で現在、有機栽培に挑戦中です!

前職では農家さんを相手に野菜の栽培指導をしていました。

ナッツは塩茹でした落花生が大好き♪

大豆の栽培では連作障害が発生しやすいといわれていますが、今城さんの畑では発生しないのでしょうか。