投稿日2025.3.28

「無添加」表示が禁止に?食品添加物の不使用表示ガイドライン【2024年最新版】

食品を選ぶ際、「無添加」「〇〇不使用」といった表示を見て購入していませんか。

実は2024年から「食品添加物の不使用表示」に関する新たなガイドラインが適用され、無添加表示のルールが厳格化されました。

食品添加物の不使用表示ガイドラインの内容や変更点、消費者にとってのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

目次

食品添加物の不使用表示ガイドラインとは?

なぜガイドラインが策定されたのか

これまで「〇〇無添加」といった表示が多くの商品に使われていましたが、実際には類似の添加物が使われているケースもありました。

たとえば、「合成着色料不使用」と表示されていても、天然由来の着色料が含まれていることがあり、消費者が誤解する可能性があったのです。

このような誤認を防ぎ、消費者に正確な情報を提供するために、消費者庁は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。

ガイドラインが始まったのはいつから?

食品添加物の不使用表示ガイドラインは2022年に策定され、2024年から本格適用されています。

企業には2年間の猶予期間がありますが、違反すると行政指導や表示の修正を求められる可能性があるのです。

食品添加物の不使用表示で何が変わるの?

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインが施行されたことで、食品パッケージの表記方法に大きな変化が生まれました。

従来の「無添加」表示は消費者の誤解を招くケースが多く、新しいルールではより明確で正確な情報提供が求められるようになっています。

無添加表示が具体的な添加物名の表示に

以前は「無添加」という言葉だけで表示されることが多く、何の添加物が使われていないのかがあいまいなままでした。

しかし、新ガイドラインでは具体的な添加物名を示すことが必須になりました。

旧来の表記例

- 「無添加」

- 「添加物不使用」

新しいルールに基づいた表記例

- 「保存料(ソルビン酸)不使用」

- 「着色料(タール系色素)不使用」

従来の「無添加」表記では、「合成着色料不使用」と書かれていても、実際には天然由来の着色料が使用されているケースがありました。

従来の表記だと消費者が本当に無添加かどうかを判断できないため、新しいルールでは具体的な成分名を表示することが義務付けられたのです。

人工・合成・化学などの表現を使用禁止に

「人工」「合成」「化学」といった表現は消費者に過度な不安を与える可能性があるため、ガイドラインでは使用が禁止されました。

たとえば、「化学調味料不使用」という表記は、そもそも「化学調味料」という明確な定義が存在しないため、科学的に誤解を招く表現と判断。

NGとなる表現

- 「化学調味料無添加」

- 「人工甘味料不使用」

- 「合成着色料なし」

適切な表現

- 「L-グルタミン酸ナトリウム不使用(調味料)」

- 「スクラロース不使用(甘味料)」

- 「タール色素不使用(着色料)」

この変更により、消費者は「どの成分が使用されていないのか?」を正確に知ることができるようになりました。

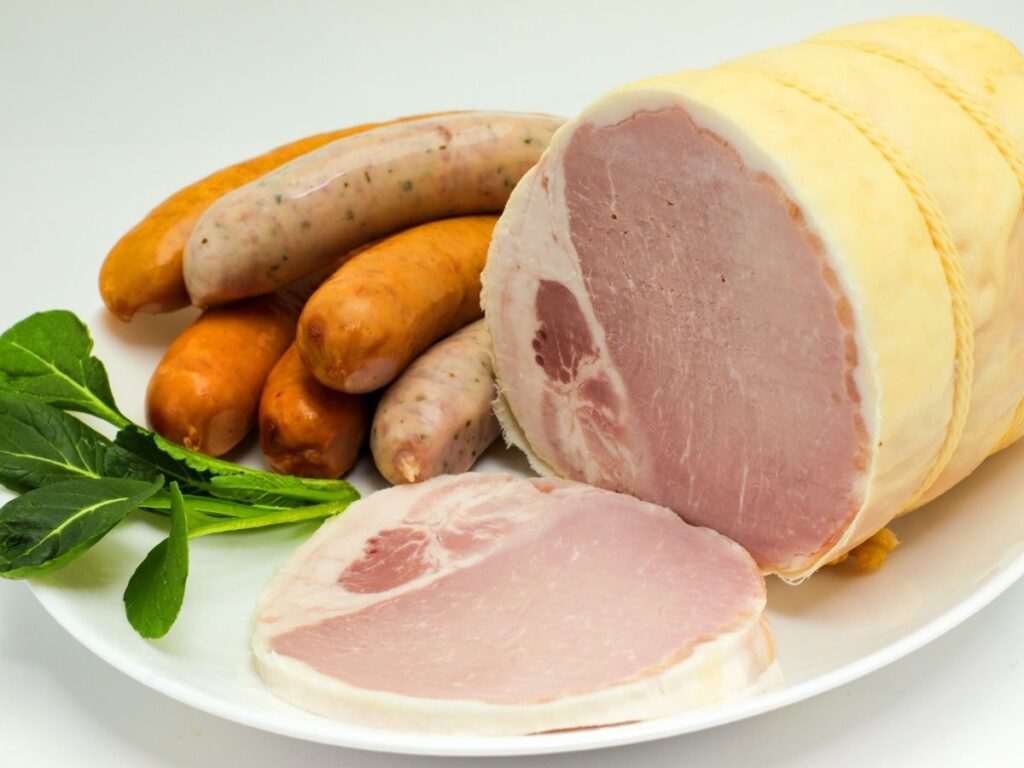

似たような機能を持つ食品添加物の用途が明確に

以前は、「保存料不使用」と書かれていても、実際には保存効果を持つ別の成分が使われているケースが多く存在。

新ルールでは同様の機能を持つ添加物が使用されている場合、不使用表示をしてはいけないことになりました。

問題となる例

- 「合成保存料不使用」と書かれているが代わりに天然保存料(酢酸など)が使用されている

- 「合成甘味料不使用」と表記しながら天然由来の甘味料(ステビアなど)が含まれている

このような「代替成分を使っているのに無添加と表示する行為」が規制対象となりました。

消費者が本当に知りたいのは「機能的にどうなのか?」という情報であるため、不使用表示がより正確になったのです。

食品添加物の不使用表示の具体的なルール

2024年以降、食品表示基準やガイドラインの見直しが進み、誤認を防止するためのルールが強化されました。

これに伴い、あいまいな表現の「無添加表示」は禁止・制限され、具体的に「何が不使用なのか」を明確に示すことが求められます。

表示ルールを以下に一覧にしましたので参考にしてください。

| 項目 | 変更前の例 | 変更後の例 |

| 単なる「無添加」の表示 (具体的な添加物名が不明) | 「無添加」とだけ表記 | 「着色料無添加」「保存料不使用」など具体的に記載 |

| 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 (「化学調味料」など定義があいまい) | 「化学調味料無添加」 | 「アミノ酸系調味料不使用」など正規の名称を使用 |

| 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 (そもそも使えない添加物を強調) | 「生鮮牛乳:保存料不使用」 | 表示しない(使用不可の食品添加物であればあえて書かない) |

| 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示 (酸化防止剤など代替添加物がある) | 「保存料無添加」と大きく書き代替物質を記載しない | 「保存料無添加(酸化防止剤使用)」補足説明を入れる |

| 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 (天然由来でも保存効果がある場 合) | 「保存料無添加」とだけ表記 | 「保存料無添加(ローズマリーエキス使用)」機能を明示 |

| 健康、安全と関連付ける表示 (「無添加=安全」と断定) | 「無添加だから絶対に健康」 | 「保存料無添加」程度に留める(健康効果を断定しない) |

| 健康、安全以外と関連付ける表示 (「無添加=エコ」など因果関係が不明確) | 「無添加=環境に優しい」 | 無添加以外のメリットは根拠がある場合にのみ記載 |

| 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示 (そもそも添加物を使わない商品) | 「100%果汁ジュース:保存料不使用」 | 表示しない(初めから使わないなら強調しない) |

| 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている食品への表示 (残留可能性があるのに「不使用」) | 「完全無添加!」 | 「意図的に添加していません (残留成分は確認中)」など配慮 |

| 過度に強調された表示 (「一切添加物ゼロ」など極端な言い回し) | 「究極の無添加!一切添加物ゼロ!」 | 「保存料・着色料不使用」程度に留める |

健康を考える層にとって、商品選びの基準そのものが変わるため、パッケージを読む際の視点や情報の確認がいっそう重要になっています。

単なる「無添加」の表示

これまでは単に「無添加」とだけ大きく表示することが可能でした。

しかし、新ガイドラインの下では、具体的にどの添加物が使われていないかを明示する必要があります。

- 変更前の例:「無添加」

- 変更後の例:「保存料無添加」「着色料不使用」

食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

これまでは「人工」「化学」「天然」といった、法令上定義があいまいな用語を使用して「化学調味料無添加」などと書くことも見受けられました。

しかし、新ガイドラインでは、消費者が誤解しないように、正式に規定された用語(例:アミノ酸系調味料など)を用いて表示する必要があります。

- 変更前の例:「化学調味料無添加」

- 変更後の例:「アミノ酸系調味料不使用」

食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

特定の食品で、そもそも法令上使用が禁止されている添加物について「あたかも使わなかった」という表示をしていたケースがあります。

新ガイドラインでは、使用が認められない添加物を「不使用」と強調することは誤解を与えるため、表示が制限されます。

- 変更前の例:「法令上使用不可の保存料不使用!」

- 変更後の例:そもそも使用が認められない添加物であれば表示しない

同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

これまでは「保存料無添加」と書いていても、実際には酸化防止剤など、似た機能を持つ別の食品添加物を使用している場合がありました。

新ガイドラインでは、同様の効果を得る食品添加物を使っている場合に「無添加」を過度にアピールする表示は誤解を招くため、抑制されます。

- 変更前の例:「保存料無添加」

- 変更後の例:「保存料無添加(ただし酸化防止剤を使用)」

同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

食品添加物ではなく天然素材(例:しらこたん白抽出物)を使って保存性を高めながら、「保存料無添加」とだけ書かれていたケースがありました。

新ガイドラインでは、天然由来でも同等機能を持つ原材料を使用している場合は、その旨を明確に伝えることが求められます。

- 変更前の例:「保存料無添加」

- 変更後の例:「保存料無添加(保存効果を持たせるためにしらこたん白抽出物を使用)」

健康、安全と関連付ける表示

「無添加だから絶対に健康」といった表現は、科学的根拠が不十分なまま、過度の安心感を与えるリスクがありました。

新ガイドラインでは、健康や安全性を直接訴求する場合は、裏付けのある情報を提示しない限り、安易な結びつけは禁じられます。

- 変更前の例:「無添加で安心・安全!」

- 変更後の例:「保存料無添加(※健康への効果を断定するものではありません)」

健康、安全以外と関連付ける表示

「無添加=環境にやさしい」「不使用=高品質」といった、直接の因果関係が証明されていない内容を強調する事例がありました。

新ガイドラインでは、消費者の誤解を招きやすいため、添加物不使用と別メリットの関連付け表示には慎重になる必要があります。

- 変更前の例:「無添加だから環境に優しい商品!」

- 変更後の例:「保存料無添加(製造過程の環境負荷は個別に異なります)」

食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

本来、食品添加物を使わない製品や工程であるにもかかわらず、「添加物不使用」を大きく書くことで特別感を出す表示がありました。

新ガイドラインでは、そもそも使用が想定されない食品には不使用表示を安易に行わないよう求められます。

- 変更前の例:「100%果汁ジュース、保存料不使用」

- 変更後の例:表示しない(食品添加物使用が想定されないため)

加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示

製造工程で用いた酵素や原材料由来の微量成分が最終的にどう残るか不明なのに「完全不使用」と書かれていたケースがありました。

新ガイドラインでは、加工助剤やキャリーオーバーの残留可能性を理解したうえで表示し、断定的な「不使用」は避ける必要があります。

- 変更前の例:「一切添加物なし!」

- 変更後の例:「添加物を意図的に加えていません(加工助剤等の残留は確認中)」

過度に強調された表示

「100%無添加」「一切食品添加物ゼロ」といった極端な表現は、誤解を招くリスクが高く、他製品との不当比較につながる場合もありました。

新ガイドラインでは、過度な断定や大げさな強調を避け、事実ベースで正確に伝える表示へと改めることが求められます。

- 変更前の例:「究極の無添加!添加物ゼロ!」

- 変更後の例:「保存料・着色料 不使用(加工助剤は使用)」

参考:食品添加物の不使用表示に関するガイドライン,(参照2025-03-28)

食品添加物の不使用表示による消費者のメリットデメリット

ガイドラインの強化によって不使用表示が一段と厳格化される一方で、情報量が増え、パッケージの変更や誤認防止の取り組みが必要となりました。

消費者目線では、正しい情報が得られるというメリットがある一方、表示を読む手間などの影響がデメリットとなる場合もあるでしょう。

以下では、具体的なメリットとデメリットを解説します。

消費者のメリット

不使用表示の厳格化は、家族の健康を大切にする主婦層にとって大きな安心材料です。

正しい情報を基にした商品選択がしやすくなると、以下のような食卓の安全性を高めやすいメリットがあります。

- 誤認リスクの低減

不使用表示がより正確になるため、「実は同様の食品添加物を使っていた」という状況を回避しやすくなる

- 判断材料の増加

「何が添加されていないのか」が明示されることで、消費者自身が商品特性や加工法を理解しやすくなる

- 安心感の向上

ガイドラインに沿った表示が増えるほど、誤解を防ぎながら安全や健康を意識した買い物が可能に

- メーカーとの信頼関係向上

情報を正確に開示する企業姿勢は、長期的なブランド力や消費者の支持につながりやすくなる

消費者のデメリット

不使用表示が細かくなる一方で、ラベルの内容をすべて確認するには時間や知識が必要です。

さらに、コスト増や過度な安心イメージによる弊害も生じる恐れがあります。

- 情報量の増加による混乱

より多くの表示項目を見比べる必要があり、商品を選ぶのに時間がかかってしまうことも

- 不使用=絶対安心という誤解

食品添加物を使わないからといって、必ずしも健康リスクがゼロになるわけではない

- 正しい知識習得の必要性

消費者が誤認をしないためには、加工助剤やキャリーオーバー、類似機能原材料などの基礎知識を学ぶ努力も重要

食品添加物の不使用表示に関するよくある質問

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインとは?

2024年から無添加表記はどうなる?

「無添加」だけの表示は禁止され、具体的な食品添加物名を明記する必要があります。

食品添加物の不使用表示はいつから?

2024年から適用開始しています。

食品添加物の不使用表示のガイドラインを理解して食品選びをもっと賢く!

2024年、食品添加物の不使用表示のルール変更によって、消費者はより正確な情報に基づいた食品選びができるようになりました。

食品表示をよくチェックし、何が本当に必要な情報かを見極めることが大切です。

より正しく商品を手に取れるように、企業はガイドラインに沿った表示を行い、消費者に提供する必要があります。

アイチョイスでは、原材料を確認し、注意書き等を入れたうえで下記のような表示を継続。

- 化学調味料不使用

- 食品添加物無添加

全商品、原材料をすべて公開することで、安心して商品を購入できるような活動を行っているのです。

これからもアイチョイスでは、オーガニック食材や食品添加物に頼らない食品をお届けします。

まずはおためしボックスでお試ししてみては?

※「化学調味料」は「調味料(アミノ酸等)」を端的に伝える用語として使用しています。

食品添加物の不使用表示に関するルールを定めたガイドラインで2024年から策定されました。

企業が消費者に誤解を与えないように規制しています。